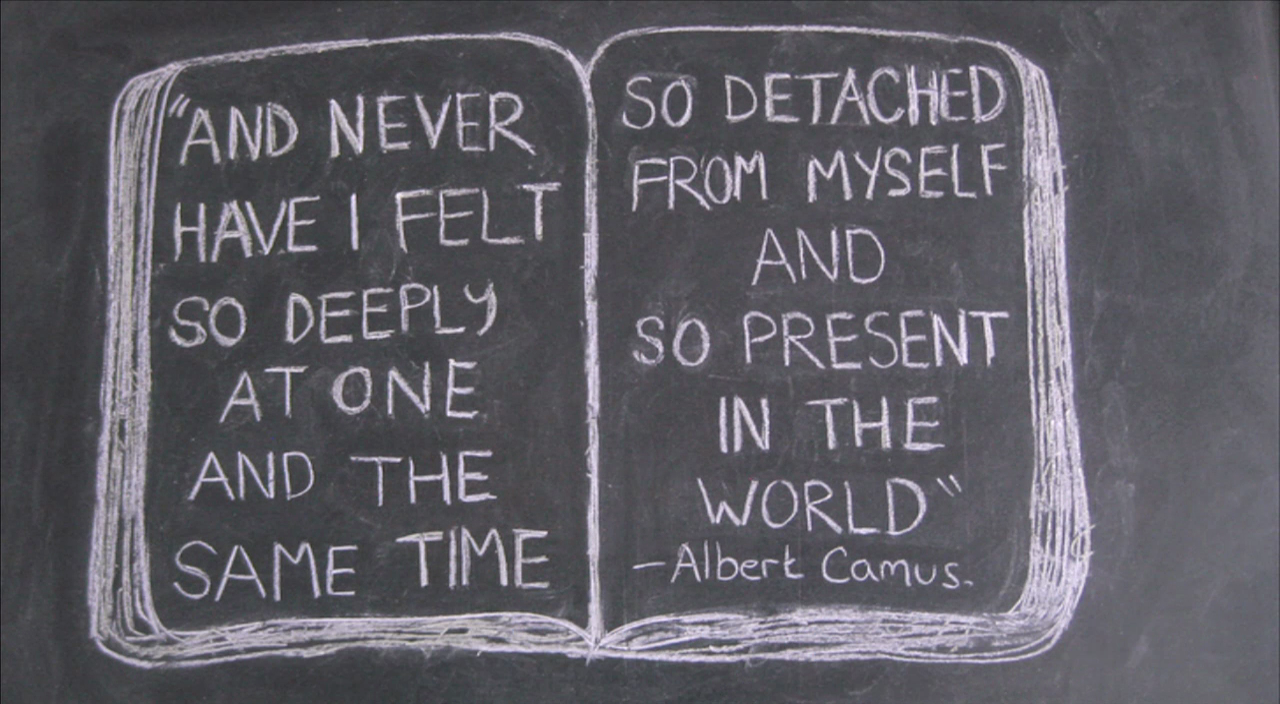

《超脱》是一部哲学与文学气息浓厚的电影,对我来说是很震撼的电影,看完之后不是关心主角是否超脱,而是关心剧中角色的结局。片子一开头就显示出本剧的高逼格,引用加缪的一句话,直接定位本片的基调。

And never have I felt so deeply at one and the same time, So detached from myself and so present in the world. - Albert Camus

这种感觉从未在我身上如此刻骨的发生过,我的灵魂和我距离如此遥远,而我的存在却如此真实。—— 加缪

不说电影的具体细节,也不说教育体制的问题。

我理解本片是每个人心中都有不同的chaos,每个人都必须面对,我们早上把它带出门,晚上又带回家。

然后导演塑造了一帮被问题困住的人物:学生不被家长关心,不被认同的孤独感;老师不被学生尊重的挫败感;主角因童年阴影而造成内心自闭。每个人都有自己的解决方法。

男主选择冷漠的对待一切问题,即便是将失足少女带回家,也许只是出于本能的同情吧,最后还是将她送走,也许是因为害怕自己投入太多的感情,害怕自己会重蹈童年阴影的覆辙。整部片子比较压抑,到处充斥着孤独的压抑感,男主最后也没有走出来,将自己内心筑起高高的墙,彻底的detach在外围世界。